今回は、PythonでmBot2プログラミングシリーズ(CyberPi編)の第2回です。

ここでは、CyberPiのディスプレイ制御について紹介します。

CyberPiディスプレイの基本から、テキストやグラフの表示に関するプログラムを作成していきます。

全講座の一覧はこちら

目標

- CyberPiのディスプレイの基本を理解する。

- ディスプレイに関するAPIを理解する。

- ディスプレイの制御プログラムを作成する。

Python環境(mBlock Python editor)の立ち上げ

ここでは、『mBlock Python editor』を使って、Pythonコードでプログラミングしていきます。

事前にPython環境を導入しておいてください。

環境の導入に関しては、次の記事を参考にしてください。

CyberPiとディスプレイ

CyberPiは、mBot2に搭載された多機能モジュールで、ディスプレイ、センサー、マイク、スピーカーなどが一体となっています。

これにより、音の再生や制御、ディスプレイ表示、センサー入力の処理など、さまざまな機能を実現することができます。

ディスプレイはCyberPiの中央部分にあり、1.89インチのフルカラーディスプレイです。

テキストや画像の表示、グラフの描画、ゲームのデザイン、アプリの作成などができます。

『ディスプレイ』に関するAPIは、大きく次の4つに分類できます。

- テキストを表示する

- グラフを表示する

- 表を表示する

- ディスプレイの調整

それぞれ解説していきます。

APIとは

API(Application Programming Interface)は、ソフトウェアやハードウェアが外部のプログラムとやり取りをするためのインターフェース(接点)です。

簡単に言うと、『決められたルールに従って機能を利用するための仕組み』です。

cyberpiライブラリをインポートすることで、CyberPiや、mBot2、センサーなどの各機能を簡単に利用できます。

テキストを表示する

テキスト表示のPython API

cyberpi.console.print(message)CyberPiの画面にテキストを表示します。

行いっぱいになると、テキストは下の行に表示されます。

- message:表示するテキスト

cyberpi.console.println(message)CyberPiの画面にテキストを表示し、表示した後に改行されます。

行いっぱいになると、テキストは下の行に表示されます。

- message:表示するテキスト

cyberpi.display.show_label(message, size, x, y)CyberPiの画面の指定した位置にテキストを表示します。

- message:表示するテキスト

- size:フォントサイズ

- 範囲:12, 16, 24, 32

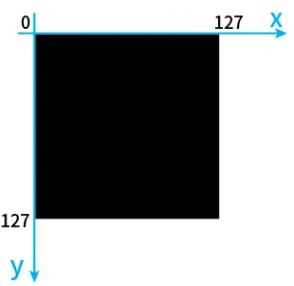

- x(int型の場合),y:テキストの左上隅のx-y座標

- 範囲:0~128

- x(str型の場合):テキストの表示位置

| x | 内容 |

|---|---|

| “top_mid” | 中央上 |

| “top_left” | 左上 |

| “top_right” | 右上 |

| “center” | 中央 |

| “mid_left” | 左中段 |

| “mid_right” | 右中段 |

| “bottom_mid” | 中央下 |

| “bottom_left” | 左下 |

| “bottom_right” | 右下 |

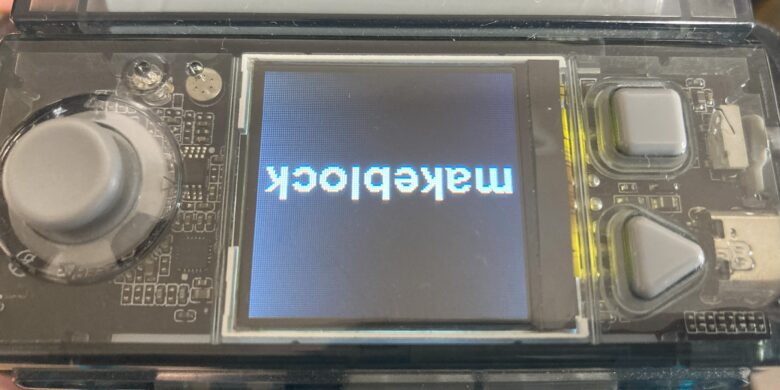

テキスト表示プログラム

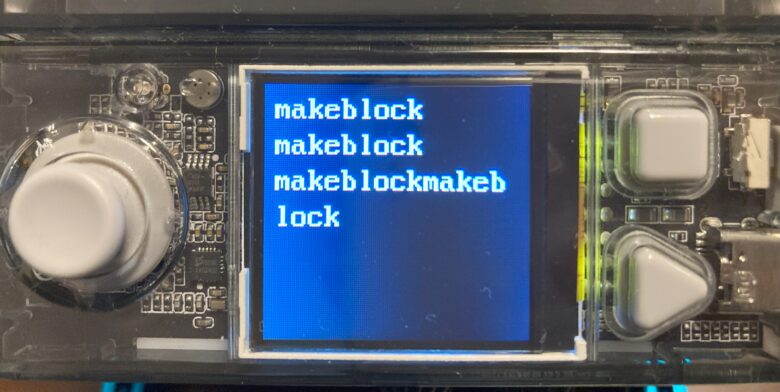

まず、テキスト表示するプログラムとその結果を示します。

プログラムは、最初の2行は改行あり、後の2行は改行無しとしています。

import cyberpi

cyberpi.console.println("makeblock")

cyberpi.console.println("makeblock")

cyberpi.console.print("makeblock")

cyberpi.console.print("makeblock")

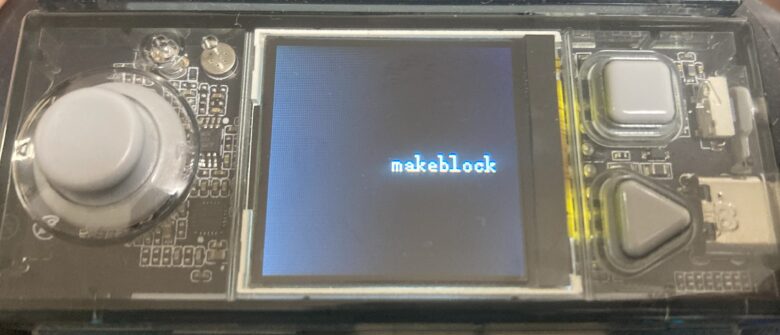

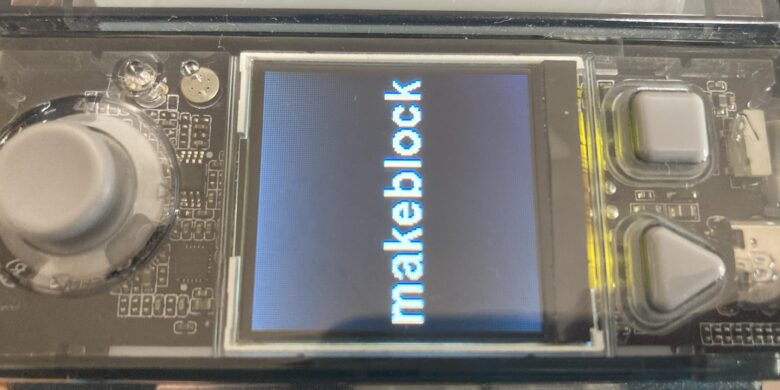

次に、『表示位置をx-y座標で指定してテキスト表示する』プログラムとその結果です。

import cyberpi

cyberpi.display.show_label("makeblock", 12, 63, 63)

表示位置をディスプレイの真ん中(x=63,y=63)に設定した場合、「makeblock」のテキストの左上隅がその位置となります。

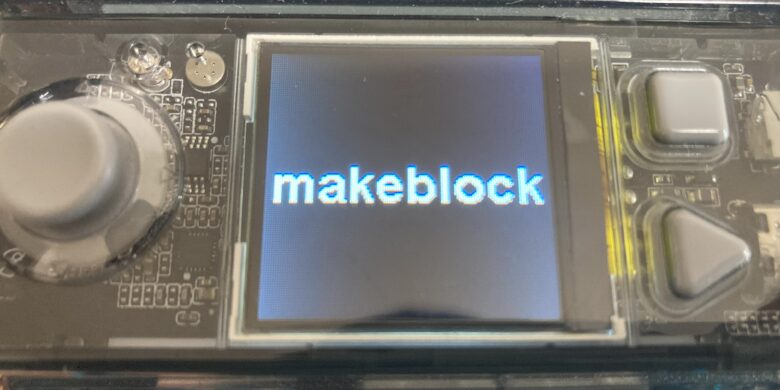

最後に、『フォント24で画面の中央にテキスト表示する』プログラムとその結果です。

import cyberpi

cyberpi.display.show_label("makeblock", 24, "center")

このプログラムでは、y座標を指定する引数は省略します。

フォント24で「makeblock」を表示すると、両端ピッタリのサイズ感になります。

グラフを表示する

グラフ表示のPython API

cyberpi.linechart.add(data)データを追加し、折れ線グラフを表示します。cyberpi.display.set_brush(color) を使用して線の色を設定できます。

- data:折れ線データ

- 範囲:0~100

設定範囲を超える場合、範囲内に収まるように再スケーリングします。

例えば、200,300,400を入力した場合は20,30,40となります。

cyberpi.linechart.set_step(step)折れ線グラフのデータポイント間隔を設定します。

- step:データポイントの間隔

- 範囲:0~128

次の結果は、データが同じで、間隔が異なる折れ線グラフです。

cyberpi.barchart.add(data)データを追加し、棒グラフを表示するブロックです。

棒の幅は棒の数によって変化します。

cyberpi.display.set_brush(color) を使用して線の色を設定できます。

- data:棒グラフデータ

- 範囲:0~100

設定範囲を超える場合、範囲内に収まるように再スケーリングします。

例えば、200,300,400を入力した場合は20,30,40となります。

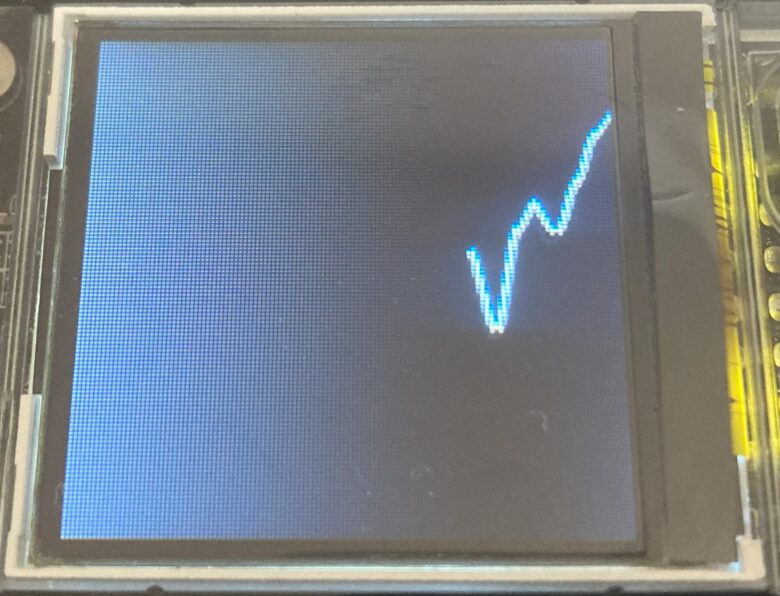

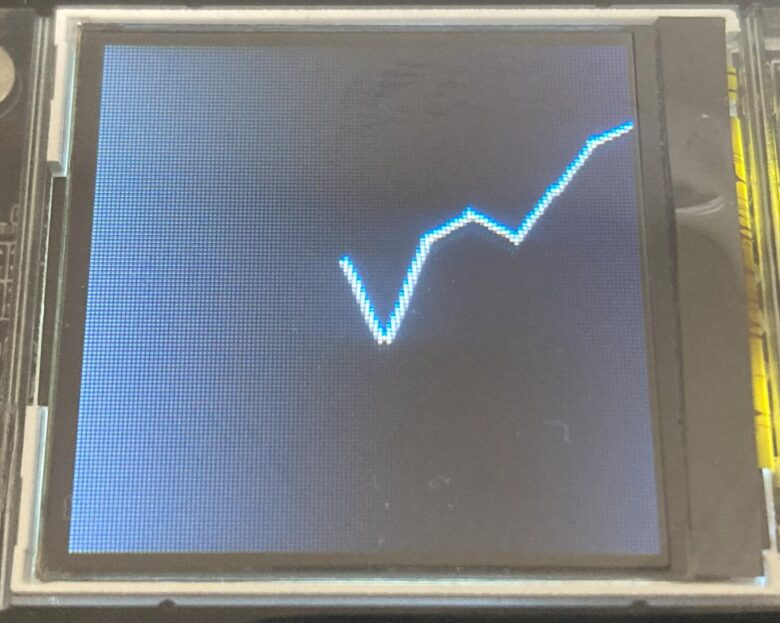

折れ線グラフの簡単なプログラム

『折れ線グラフを表示する』プログラムを作成してみます。

import cyberpi

cyberpi.linechart.set_step(15)

cyberpi.linechart.add(40)

cyberpi.linechart.add(50)

cyberpi.linechart.add(55)

cyberpi.linechart.add(50)

cyberpi.linechart.add(60)

cyberpi.linechart.add(80)

cyberpi.linechart.add(70)

cyberpi.linechart.add(75)

折れ線データ追加のAPIは、1回の処理で1つのデータを追加するため、「線」の状態にするには関数を複数回使用する必要があります。

表を表示する

テーブル表示のPython API

cyberpi.table.add(row, column, data)データの一部を追加し、表を表示するブロックです。

行数と列数は、入力する内容によって異なります。

- row:行の数

- column:列の数

- data:セルに入力する内容

最大4行×3列の表をサポートします。

| 表のイメージ | 1列目 | 2列目 | 3列目 |

|---|---|---|---|

| 1行目 | |||

| 2行目 | |||

| 3行目 | |||

| 4行目 |

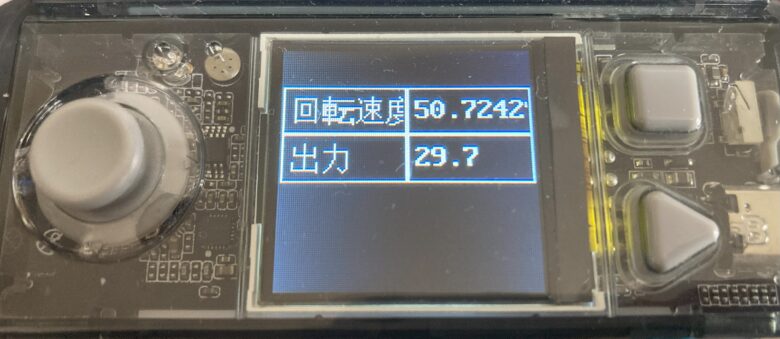

表作成の簡単なプログラム

以下は、『mBot2のタイヤの回転速度、モーター出力を表に表示する』プログラムです。

from cyberpi import mbot2, table

mbot2.forward(50)

while 1:

table.add(1, 1, "回転速度")

table.add(1, 2, mbot2.EM_get_speed(1))

table.add(2, 1, "出力")

table.add(2, 2, mbot2.EM_get_power(1))最初に50RPMで前進する処理、その後にループ処理で回転速度とモーター出力をテーブルに表示させる処理を記述しています。

1行目に回転速度、2行目にモーター出力を表示します。

1列目が項目名、2列目が測定値としています。

実際に表示させた結果は次のようになります。

ディスプレイの調整

ディスプレイ調整のPython API

cyberpi.display.set_brush(r, g, b)ブラシの色を設定するブロックです。

テキスト、折れ線グラフ、棒グラフ、表の色を変更します。

- r(str型の場合):色の名前、または略称

| 色の名前(rの設定値) | 略称 | 表示される色 |

|---|---|---|

| red | r | 赤 |

| orange | o | オレンジ |

| yellow | y | 黄 |

| green | g | 緑 |

| cyan | c | 藍紫 |

| blue | b | 青 |

| purple | p | 紫 |

| white | w | 白 |

| black | k | 黒 |

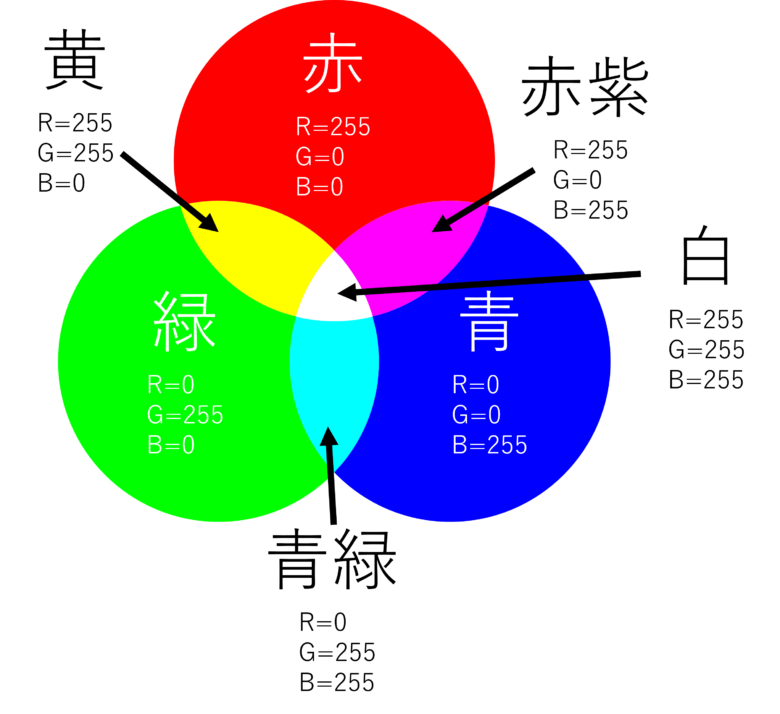

- r(int型の場合)、g、b:赤色、緑色、青色の強度

- 範囲:0~255

色の異なるデータを設定することで、複数の線の折れ線グラフ、複数の列の棒グラフを作成することができます。

RGBは光の三原色で、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の3つの値を組み合わせて色を作ります。

各値は0から255の範囲で指定します。

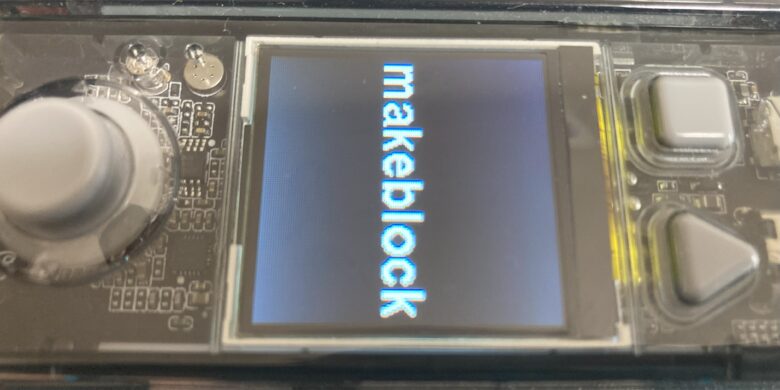

cyberpi.display.rotate_to(angle)CyberPiの画面を指定した角度に設定します。

- angle:角度

- 範囲:-90°、0°、90°、180°、-180°

それぞれの設定における表示は次のようになります。

cyberpi.display.clear()CyberPiの画面表示を消します。

cyberpi.display.off()CyberPi画面の背景ライトを消灯します。

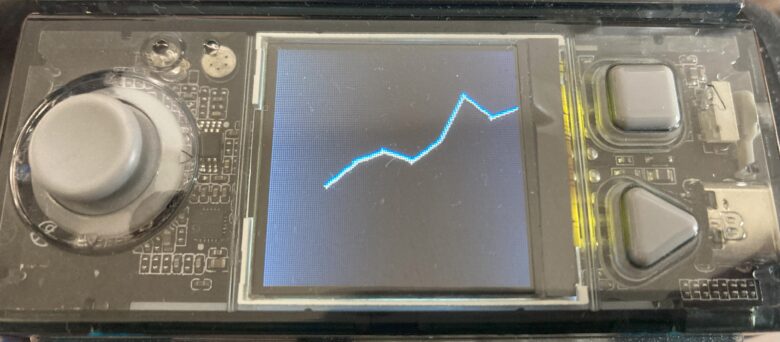

複数の折れ線グラフを表示させるプログラム

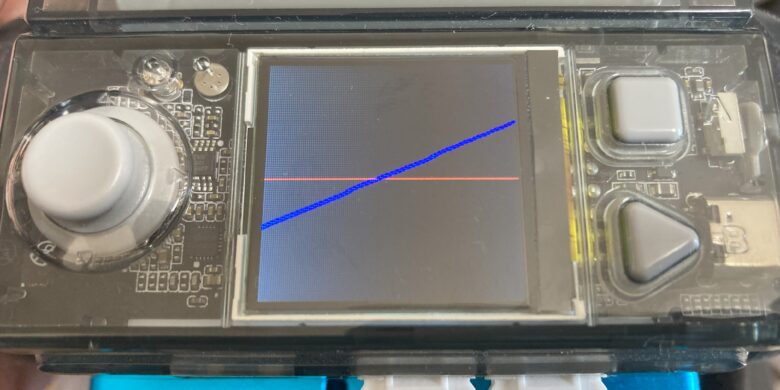

『2つの折れ線グラフを重ねて表示する』プログラムを作成してみます。

from cyberpi import display, linechart

linechart.set_step(50)

display.set_brush("r")

linechart.add(50)

linechart.add(50)

linechart.add(50)

linechart.add(50)

display.set_brush("b")

linechart.add(30)

linechart.add(45)

linechart.add(60)

linechart.add(75)赤の折れ線は50で一定の値、青の折れ線は30から15ずつ増える線としています。display.set_brush() 関数でブラシの色を設定(“r”が赤、“b”が青)して、そのあとに linechart.add() 関数で折れ線データを追加します。

プログラムの実行結果は次のようになります。

まとめ

今回は、CyberPiのディスプレイを制御する方法を紹介しました。

CyberPiのディスプレイを活用することで、メッセージを伝えたり、センサー値をモニタリングしたりしてmBot2のプログラミングの幅を更に広げることができます。

また、ゲームを作成して楽しむことも可能となります。

ぜひ、今回のプログラムを参考にして、自分だけのオリジナルプログラムに挑戦してみてください。

mBlockを使ったmBot2のプログラミング方法を丁寧に解説していておススメです。

CyberPi単体でもプログラミング教育に非常に役立ちます!